外壁塗装に浸透性塗料を使うメリットは?壁材ごとの効果も解説!

2024.04.16更新 外壁塗装

今回は、浸透性塗料で外壁塗装をしたときの効果についてご紹介します。

モルタルやコンクリートの外壁の塗り直しには、窯業系のサイディングボードや金属系の外壁に使う塗料とは異なり、浸透性塗料が使われます。

また、外壁だけでなく外回りのいたるところにも木材は使われていますが、じつは木材部分にも浸透性塗料が多く使用されています。

そんな万能塗料である浸透性塗料について、特徴やメリットに加えて造膜塗料との違いについても、詳しくご紹介していきます。

目次

浸透性塗料の特徴やメリットは?

浸透性塗料は、ステイン系塗料とも呼ばれ、その名のとおり『塗る』というよりは『染み込ませる』というイメージの塗料です。

ここからは、浸透性塗料の特徴やメリットを解説します。

家の外回りのあらゆるところに施されている木製の部材は、紫外線や雨による影響を大きく受けます。定期的なメンテナンスを行わないと、カビが発生したり腐食したりします。

カビの発生や腐食を防ぐために有効なのが、木材の奥まで浸透する浸透性塗料を、定期的に塗装してメンテナンスをすることです。

木材の表面に塗膜を作らないので、耐水性や撥水性能はそれほど高くありません。浸透性塗料を使う一番のメリットは、木材本来の木目や風合いを損なうことなく保護できることです。

具体的に、どのように保護するのかをご紹介します。

木材を保護する

浸透性塗料を塗る一番の目的は、木材を保護することです。木材はサイディングや金属系の部材よりも、紫外線や雨水の影響をとても受けやすい部材です。

木材を外壁材として取り入れられることは、それほど多くありませんが、一般的な住宅でも軒天や破風板などに、木材が取り入れられています。その他にも、ウッドデッキや玄関ポーチなどに木材を取り入れるご家庭も多いでしょう。

いずれの場合も、紫外線や雨水の影響を受けやすい位置に木材が使われていると思います。

新しい木材は、景観的にもおしゃれで、温もりを感じる雰囲気を演出しますが、経年による劣化が進むと、色あせやひび割れが生じ、古びた印象を与えます。

浸透性塗料を木材に施すことは、紫外線や雨水から保護すると同時に、木材の見た目をよみがえらせるのに有効です。

浸透性塗料は、木材に近いナチュラルな色をはじめ、木目を活かしながらカラフルに色付けするものまで幅広くあります。

外回りの塗装のアクセントとして、木部の色だけを変えるのもおすすめです。

防腐や防カビに効果的

浸透性塗料には、大きく分けて木材保護塗料と自然塗料の2種類があります。

家の外回りの木材を保護する目的で多く取り入れられているのは、木材保護塗料です。木材保護塗料には、ベースである樹脂と着色顔料に防腐剤・防カビ剤・防虫剤などの薬剤が加えられています。木材の奥まで浸透させることで、防腐や防カビに効果的です。

有機溶剤を含む浸透性塗料が多いですが、最近は溶剤にアルコールや水を使用する水性塗料もあります。

油性と水性の塗料の、防腐性能や防カビ性能の差はほぼありませんが、油性のほうが耐久性能が高く、浸透性が高いため塗りやすいのも特徴です。人や環境の害になりづらいというメリットから、水性塗料を選択する方も多くいます。

無垢床との相性も良い

無垢材は天然の木をそのまま活用した木材です。古くから日本で使用されている代表的な無垢材には、杉・桧・松などがあります。

無垢材は、家具や床材または構造材として広く取り入れられますが、景観的な目的で外回りにも使用する場合があります。

浸透性塗料は無垢材との相性も良く、天然木の美しさを保つのにも有効です。浸透性塗料には、無垢材の美しさを損なわない天然木に近い色から、木の風合いを損なわない程度に色付けするものまで、さまざまな色があります。

塗料メーカーによっても色のラインナップが異なります。特に無垢材に塗料を施す場合は、性能だけではなく、お好みの色からメーカーを決めるのもおすすめです。

浸透性塗料と造膜塗料の違い

ここからは、浸透性塗料と造膜塗料の違いを解説します。

浸透性塗料は、防カビや防腐に効果的な薬剤を含む塗料で、部材の内部に染み込ませることで、内側から部材が傷むのを防ぐものです。

一方の造膜塗料は、部材の表面に塗膜を張って保護する塗料です。部材の表面から保護するので、浸透性塗料よりも耐久性能に優れていますが、ベタ塗りになるので、木材の木目や部材の風合いなどは失われます。

耐久性などの機能性を考慮するならば造膜塗料がおすすめですが、部材の風合いを活かすのであれば浸透性塗料がおすすめです。

部材に傷や破損がある場合は、パテなどで補修したあとに塗装します。この場合、浸透性塗料では補修箇所をカバーできないため、造膜塗料を使うほうがおすすめです。

ツヤや光沢感のある造膜塗料

木材は、水分が天敵といっても過言ではないくらいに水分の影響を大きく受けます。含まれる水分量によって伸縮をくり返し、水分が多すぎると劣化を進めます。

木材の木目や部材の質感を気にしない場合や、色を変えて一新したい場合は、ツヤや光沢感のある造膜塗料がおすすめです。木材の表面に塗膜を作って、水分や汚れの浸入を防いでくれるので、木材が長持ちします。

また、木材が大きく破損している場合は、傷や補修箇所を隠せるメリットもあります。

木材は常に水分の影響を受け、伸縮しているため、造膜塗料も伸縮性のあるものがおすすめです。

造膜塗料は、木目や質感をつぶしてしまうのが一般的ですが、木目を活かせる透明塗料もあるのでチェックしてみてください。

撥水性や防カビ性の高い浸透性塗料

浸透性塗料には、木材を保護する目的で撥水性や防カビ性の高い薬剤が含まれます。造膜塗料と違い、木材のなかに浸透し保護するため、木目や質感を維持するのに適した塗料です。

木材は劣化が進むと、ひび割れなどが発生しますが、浸透性塗料で定期的にメンテナンスすることで、木材の劣化を軽減できます。

しかし、劣化が進みひび割れや破損が生じた場合は、そこから水が浸透していきます。極端に劣化したり隠したい汚れなどがある場合は、造膜塗料のほうがおすすめです。

木材本来の美しさを保つためには、本格的な劣化が進む前に、浸透性塗料をこまめに施していくことが重要です。

メンテナンス性はどちらが良いのか

メンテナンス性はどちらが良いのかについて解説します。

造膜塗料のほうが、耐久性が高く、塗り直しまでの期間が長いので、浸透性塗料よりもメンテナンス回数を減らせるのがメリットです。塗装工事には、必ず足場の設置が必要になるため、メンテナンス回数が少なければ費用も減らせます。

サイディングや金属製に比べて、木材は伸縮が大きいため、伸縮性の高い塗料を使用しないと、塗膜がよれたりはがれたりする可能性があります。

木材に塗料を施す際は、表面の下処理が必要です。どちらの塗料も、塗装する前の下処理が必要ですが、造膜塗料の場合は、塗料を塗る前に下地材を塗り、塗料は2回重ね塗りをします。

作業性を考えると浸透性塗料のほうが手間はかかりません。しかし、全体的なメンテナンス性を考えると造膜塗料のほうが適しているといえます。

浸透性塗料を塗装したときの効果

浸透性塗料を塗装したときの効果は、触り心地や質感など、木材本来の美しさに近づけます。木材の風合いやデザイン性を損なわずに、きれいに仕上げられるのが最大のメリットです。木材の表面に施す造膜塗料とは異なり、ツヤ感を高めるなどの調整はできません。

浸透性塗料に含まれる、撥水性や防カビ性のある薬剤が染み込むことで、木材の内部から雨水の浸入やカビが発生するのを防いでくれます。定期的に塗装を施すことで、木材の劣化や腐食を防いで長持ちさせてくれます。

腐食や劣化がひどく進んだ箇所は、木材の張替えなどの補修が必要です。

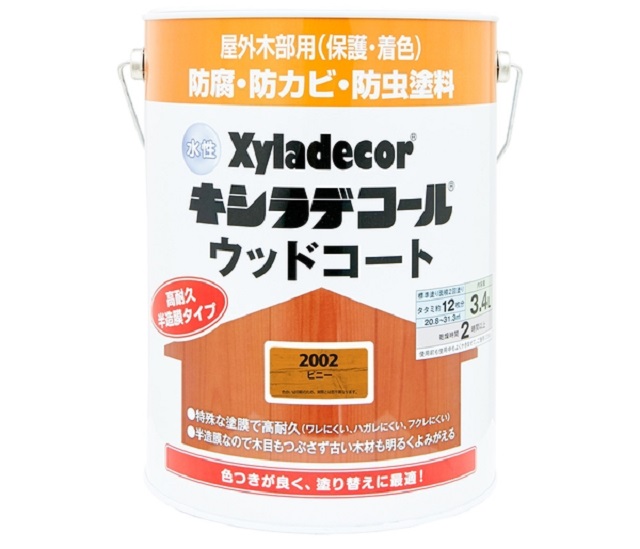

半造膜塗料とは

半造膜塗料は、造膜塗料と浸透性塗料の中間的な存在の塗料です。どちらの塗料の良さも活かしたいいとこどりの塗料といえます。

屋外の木部に使うことを目的としているため、木材防腐・防カビ・防虫効果がある薬剤が含まれています。浸透性があり、木材の木目をつぶさずに、表面に塗膜を作るのが特徴です。

木材の良さを活かしながら着色するタイプなので、色は浸透性塗料に近いラインナップです。

硬すぎる南洋系硬質材など、塗料が浸透せずになかなか乾燥が進まないものには、半造膜塗料は向きません。

半造膜塗料を硬い木材に使用する場合は、試し塗りすることをおすすめします。

浸透性塗料はコンクリートにも使用

浸透性塗料はコンクリートにも使用できます。コンクリート打ち放しの外壁なども、塗料によるメンテナンスが必要です。

防腐効果や防カビ効果のある薬剤入りの浸透性塗料は、内部に浸透して、表面には薄膜を形成します。コンクリート内部はアルカリ性ですが、経年劣化で内部に二酸化炭素が入り込むと、中性化するため、コンクリート内の鉄筋を腐食させてしまいます。

コンクリートへの塗装は、構造に影響を及ぼす可能性のある鉄筋の腐食を防止するためにも必要です。

コンクリートには、水酸化カルシウム(可溶性物質)が含まれます。

ひび割れがあると、水とともににじみ出し、空気中の炭酸ガスと反応して白く盛り上がった状態で固まります。その状態を白華現象(エフロレッセンス)といいますが、塗装の際は下処理としてきれいに取り除くことが重要です。

エフロレッセンスなどの表面の付着物を取り除いたあと、塗料を2回塗りして仕上げます。

水性シリコン浸透ガード

水性シリコン浸透ガードは、日本ペイントの住宅用コンクリート専用の浸透性吸水防止塗料です。名前の通り、コンクリートに浸透させて、内部への吸水を防止するために使用します。

シリコン性で表面に塗膜ができますが、かなり薄い塗膜なので、造膜塗料のように塗膜がふくらんだり、はがれたりする心配がありません。防藻・防かび・透湿性に優れ、コンクリート壁だけでなく、コンクリート製の基礎やブロックにも塗装できます。

ただし、塗膜が薄いため、床面に塗るとすぐに、塗膜が摩耗してしまうのでおすすめしません。

色は、透明・モルタルグレー・ライトグレーの3色があり、つや消しタイプでコンクリートの質感を活かした塗装が可能。希釈する必要がなく、刷毛やローラーを使ってそのまま塗れます。

定期メンテナンスで美観性を維持

外壁を塗装する際は、軒天や破風板などの木部やコンクリート部分にも、浸透性塗料を使った定期メンテナンスで美観性を維持するのがおすすめです。

外壁塗装するなら、細部まで塗装を施すと見た目もよみがえるうえ、それぞれの部材の劣化を防ぐことにより、構造に関わる部分も保護し、家を守ってくれます。

使う塗料によって、塗り直しの目安時期は異なりますが、だいだい10年に1度塗り直すのが目安と言われています。美観性が衰えはじめた頃が、塗り直しの目安にもなるので、お住まいの家の美観性が失われはじめたと感じたら、専門業者による点検をおすすめします。

外壁塗装工事をする際は、木部も一緒に塗装するのが一般的です。一度、塗装工事をおこなうと、保証内容に定期点検事項も含まれていることが多いので、保証内容を詳しく確認してください。

まとめ

この記事では、浸透性塗料で外壁塗装をしたときの効果は?という疑問に対して、浸透性塗料の特徴や効果をご紹介してきましたが、いかがでしたでしょうか。塗る部材や劣化状態によって、適した塗料が変わってきます。

家の美観を損なわず安全に住める家を維持するために、定期的な塗装メンテナンスはとても重要です。

ご自宅の外壁や木部に気になる点がございましたら、ぜひ弊社の無料建物診断をご利用ください。